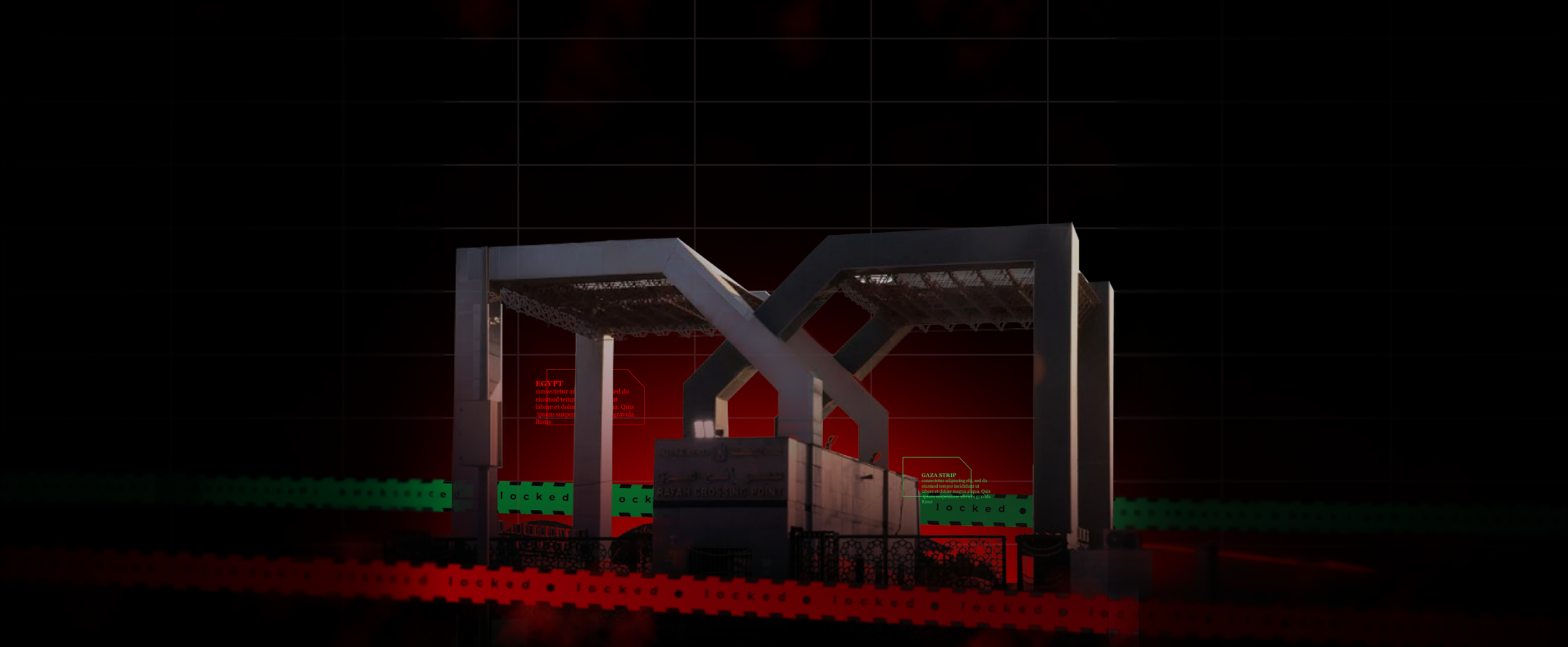

معبر رفح بين السيادة والوصاية: رهانات الصراع على مستقبل غزة

تكتسب عملية إعادة فتح معبر رفح أهمية سياسية مركبة، تتجاوز بعدها الإنساني والإغاثي المباشر، لتلامس جوهر الصراع على مستقبل قطاع غزة. فإلى جانب كونها ضرورة ملحة ضمن متطلبات الإغاثة العاجلة، لتلبية احتياجات المرضى وجرحى الحرب والطلبة الدوليين، ولمّ شمل آلاف العائلات التي مزّقتها حرب الإبادة، تمثل هذه الخطوة اختبارا حقيقيا لحدود السيادة الفلسطينية وإمكانية فكّ العزلة المفروضة على القطاع.

ومع احتدام التنافس الإقليمي والدولي حول ترتيبات “اليوم التالي” في غزة، بات معبر رفح، بوصفه المنفذ البري الوحيد غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، إحدى ساحات الاشتباك السياسي والأمني. فلا يقتصر الصراع حوله على البعد الفلسطيني رغم أهميته، بل يتقاطع كذلك مع اعتبارات الأمن القومي المصري، ومع الرؤية الإسرائيلية لإعادة تشكيل البيئة الجيوسياسية في جنوب القطاع.

من هذا المنطلق، تسعى هذه الورقة إلى تحليل أبعاد إعادة تشغيل المعبر في سياق اتفاق وقف إطلاق النار، واستعراض الموقف الإسرائيلي وتداعياته السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب تقاطع الموقفين الفلسطيني والمصري، وصولا إلى تقييم شامل لرهانات هذه المعركة على مستقبل غزة والقضية الفلسطينية.

أولا: الموقف الإسرائيلي من معبر رفح

- البعد السياسي

واجهت عملية إعادة تشغيل معبر رفح منذ بدايتها إشكالية معقدة من الاشتراطات والقيود الإسرائيلية، عكست سعيا واضحا لتجريد الخطوة من مضمونها السياسي والسيادي، وحصرها في إطار إنساني محدود. فقد تعامل الاحتلال مع المعبر بوصفه أداة إدارية خاضعة لاعتبارات أمنية وعسكرية، لا باعتباره حقا طبيعيا لشعب محاصر له الحق في التواصل مع محيطه الخارجي بعد نحو عقدين من الحصار المفروض عليه.

وفي هذا السياق، سعت “إسرائيل” إلى فرض ترتيبات تقلص من استقلالية المعبر، عبر التدخل في آليات تشغيله، وربطه بمعايير تخدم أجندتها الأمنية، بما يحوله عمليا إلى امتداد غير مباشر لمنظومة السيطرة الإسرائيلية. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى إبقاء قطاع غزة في حالة هشاشة دائمة، بما يسهل التحكم في مساراته السياسية والاجتماعية.

كما يندرج هذا التوجه ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف معيشية غير قابلة للاستمرار، تدفع السكان إلى البحث عن بدائل خارج القطاع، بما يعيد إنتاج خيار التهجير بصيغة غير معلنة. وهو ما يتقاطع قانونيا مع مفهوم “التهجير القسري” المحظور بموجب المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل الجماعي أو الفردي للسكان تحت أي ذريعة.

وفي هذا الإطار، شكل السعي للسيطرة على معبر رفح أحد الأهداف الإسرائيلية غير المعلنة للحرب على غزة، حيث تنظر أوساط إسرائيلية سياسية وأمنية مختلفة أن المعبر بصيغته التي كان يعمل بها سابقا، مكن المقاومة من العمل بعيدا عن الرقابة الإسرائيلية المباشرة. وقد تُوّج هذا التوجه بقرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أواخر نيسان/أبريل 2024 باحتلال مدينة رفح والسيطرة على المعبر ومحور فيلادلفيا، وهو واقع ما زال يلقي بظلاله على ترتيبات تشغيله حتى اليوم. حيث تخضع المدينة حتى يومنا الحالي لسيطرة إسرائيلية مطلقة.

كما حاول الاحتلال ربط تشغيل المعبر بميزان حركة غير متكافئ، من خلال اشتراط أن يكون عدد المغادرين ثلاثة أضعاف عدد القادمين، بما يخدم بصورة غير مباشرة مشروع “الهجرة الطوعية”. غير أن هذا الطرح قوبل برفض فلسطيني ومصري حازم، باعتباره محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع تحت غطاء إنساني.

- البعد الأمني

على المستوى الأمني، مثل تشغيل المعبر في صيغته الأخيرة تحولا جوهريا في آليات عمله، إذ أعاد الاحتلال فرض نمط من السيطرة يشبه إلى حد بعيد المرحلة التي سبقت انسحابه من غزة عام 2005، حين كان طرفا مباشرا في إدارة معابر القطاع الخمسة وهي: رفح، كرم أبو سالم، ، كيسوفيم، كارني، إيرز.

منذ احتلال مدينة رفح قبل نحو عامين، باتت المدينة عمليا خارج نطاق الجغرافيا الغزية، بعدما أعاد الجيش الإسرائيلي رسم حدودها الميدانية، وحدّد منطقة “العلم” جنوب غرب خان يونس كنقطة فاصلة لا يمكن تجاوزها. ومع مرور الوقت، تحولت هذه المنطقة إلى آخر نقطة يُسمح للمواطنين بالوصول إليها، ثم جرى اعتمادها حاليا كنقطة تجمع لوجستية للمسافرين قبل التوجه إلى المعبر.

وبهذا الترتيب، أصبحت حدود السيطرة الإسرائيلية تبدأ فعليا قبل الوصول إلى معبر رفح نفسه، ما أتاح للاحتلال التحكم المسبق في حركة الأفراد، وإخضاعها لمنظومة فرز وانتقاء أمنية. وفي هذا السياق، اشترط الاحتلال لتشغيل المعبر تسليمه كشوفات المسافرين مسبقا لإخضاعهم للفحص من قبل جهاز الأمن العام “الشاباك”، الأمر الذي يمنحه عمليا حق الفيتو على أي حركة عبور، ويحوّل إجراءات السفر من حق مدني إلى امتياز مشروط بموافقة أمنية إسرائيلية.

إضافة إلى ذلك، أقام الاحتلال ممر “ريغافيم” على بُعد نحو 500 متر من بوابة المعبر، ليشكل نقطة تفتيش إضافية، ويكرس وقائع ميدانية تعزز سيطرته غير المباشرة. وبرر الجيش هذا الإجراء في بيانه، باعتبارها جزءا من “تعزيز الرقابة الأمنية”، بينما تمثل في جوهرها إعادة هندسة للمعبر بما يخدم منظومة الضبط والسيطرة.

وعلى المستوى الإجرائي، باتت حركة العبور تخضع لمنظومة متعددة الطبقات، تبدأ بإعداد قوائم مسبقة، مرورا بقنوات تنسيق أمنية معقدة، وانتهاء بإجراءات تحقيق وتفتيش دقيقة. وتعكس هذه الآلية قدرة الاحتلال على التحكم الفعلي في من يعبر ومتى وبأي شروط، رغم غياب وجوده المباشر داخل المعبر.

وبذلك، يضمن الاحتلال ممارسة سيطرة عن بُعد على السكان، دون تحمل كلفة الوجود العسكري الدائم، مع الاحتفاظ بأدوات ضغط فعالة تسمح له بإدارة الحركة وفق أولوياته السياسية والأمنية.

- البعد الاقتصادي

على المستوى الاقتصادي، ساد نقاش إسرائيلي-أمريكي علني حول طبيعة الدور المستقبلي لمعبر رفح، وما إذا كان سيقتصر على عبور الأفراد، أم سيعاد تفعيله كمنفذ تجاري كما كان قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقبل اندلاع الحرب، شكل معبر رفح نافذة اقتصادية حيوية للقطاع، أسهمت في كسر جزئي لحالة الاحتكار الإسرائيلي للمنافذ التجارية، لا سيما منذ عام 2018 وما تلاها، في إطار التفاهمات الثنائية بين حركة “حماس” والمخابرات المصرية. وقد أفضت هذه الترتيبات إلى توسع تدريجي في حركة الشاحنات الواردة إلى غزة، حيث تضاعفت أعدادها على نحو متسارع، لتغطي مع مرور الوقت نحو ثلث الاحتياجات الاستهلاكية للقطاع، بما في ذلك الوقود ومواد البناء والمدخلات الصناعية، ما عزز هامش الاستقلال الاقتصادي النسبي للقطاع، وحد جزئيا من ارتهانه للمنظومة التجارية الإسرائيلية.

ووفقا لتقرير أعده مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، دورن كدوش، فقد قدم الجيش للمستوى السياسي تقريرا مفصلا عن واقع معبر رفح وكيف أسهم في تعزيز قوة “حماس” المالية، حيث بلغ عدد الشاحنات التجارية الواردة من مصر لغزة في العام 2020 إلى نحو 7486 شاحنة، قبل أن تتضاعف في العام التالي لتصل إلى نحو 19,895 شاحنة، ثم ارتفعت مجددا في العام الذي يليه ليقارب 24 ألف شاحنة. ويعكس هذا التصاعد المتسارع الأهمية المتزايدة للمعبر في المنظومة الاقتصادية للقطاع قبل اندلاع الحرب على غزة، إذ تحوّل إلى أحد أبرز منافذ الإمداد الحيوية خارج السيطرة الإسرائيلية المباشرة.

وترفض “إسرائيل” إعادة تفعيل الدور التجاري للمعبر بحجة ضعف الرقابة، وعدم ثقتها بالأجهزة الأمنية المصرية، متهمة إياها بالتساهل في تهريب السلاح والأموال. وتستخدم هذه الذريعة لتبرير استمرار احتكارها للمنافذ التجارية، وإبقاء الاقتصاد الغزي رهينة لسياساتها.

في المقابل، تضغط الولايات المتحدة باتجاه توسيع دور المعبر، ليشمل إدخال البضائع والمساعدات، في إطار رؤية تهدف إلى تخفيف العبء الإنساني دون المساس بجوهر السيطرة الإسرائيلية، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة هذا الدور وحدوده السياسية.

واقترحت الإدارة الأمريكية أن تتولى مؤسسة غزة الإنسانية “GHF”، التي كانت تؤمن مراكز المساعدات الأمريكية داخل القطاع في فترة الحرب، مسؤولية إدخال البضائع إلى القطاع عبر مصر، في صيغة مشابهة للدور الذي كانت تلعبه شركة أبناء سيناء سابقا.

ثانيا: تقاطع الموقف الفلسطيني والمصري

تنظر الفصائل الفلسطينية إلى إعادة فتح معبر رفح بوصفه استحقاقا سياسيا نابعا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وترفض في هذا السياق أي ترتيبات إسرائيلية تمس بطبيعة المعبر كممر فلسطيني-مصري مستقل، أو تفرض عليه وصاية أمنية غير مباشرة.

ويؤكد الموقف الفلسطيني أن أي تدخل إسرائيلي في إدارة المعبر يمثل انتقاصا من السيادة الفلسطينية والمصرية على حد سواء، ومحاولة لإعادة إنتاج السيطرة بأدوات جديدة، ما يتناقض مع جوهر الاتفاقات المعلنة.

ويتقاطع هذا التوجه مع الموقف الرسمي المصري، الذي عبرت عنه القاهرة مرارا برفض أي ترتيبات تمس بالسيادة الفلسطينية أو توظف المعبر كأداة لتهجير السكان. وتؤكد مصر أن معبر رفح “ممر فلسطيني-مصري”، وأن أي محاولة لفرض وقائع أحادية تمثل تجاوزا للحقوق الفلسطينية، وتهديدا مباشرا لمحددات الأمن القومي المصري.

وقد نجحت القاهرة، عبر جهودها الدبلوماسية، في فرض مبدأ الفتح في الاتجاهين ذهابا وإيابا، ما شكل كسرا لأحد أبرز الخطوط الحمراء التي سعى نتنياهو إلى فرضها.

ويعكس هذا الموقف فهما مصريا عميقا لطبيعة الصراع، حيث لا يُنظر إلى المعبر كأداة إغاثية مؤقتة، بل كعنصر مركزي في معركة منع تصفية القضية الفلسطينية عبر أدوات إنسانية مُضلِّلة. وهو ما ينسجم مع المواقف العربية والإسلامية التي عبرت عنها دول وازنة في المنطقة منها السعودية وقطر وتركيا، والتي شددت على أن أي حل لا يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم هو أمر مرفوض بالمطلق.

الخلاصة:

يمكن القول إن المحاولات الإسرائيلية الأخيرة لتفريغ خطوة إعادة فتح معبر رفح من مضمونها السيادي، عبر تحويلها إلى إجراء هشّ ومشروط ومؤقت، تندرج ضمن استراتيجية أوسع تقوم على إدارة الأزمة بدل حلها، وعلى دفع السكان نحو خيار المغادرة باعتباره “مخرجا” وحيدا من واقع إنساني خانق.

وتُظهر الشهادات الواردة من العابرين إلى القطاع أن منظومة القيود والتحقيقات والضغوط الأمنية لا تستهدف فقط ضبط الحركة، بل تسعى إلى تكريس بيئة طاردة للسكان، تخدم مشروع التهجير غير المعلن، وتعيد إنتاج السيطرة الإسرائيلية بأدوات غير مباشرة.

في المقابل، يمثّل تثبيت معبر رفح كمنفذ سيادي ومنظم ومستدام ركيزة أساسية في إفشال هذا المشروع، وشرطا ضروريا لتهيئة بيئة قابلة لإعادة الإعمار، وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني، والحفاظ على تجذّره في أرضه.

وعليه، تتجاوز معركة معبر رفح الجدل التقني حول ساعات العمل وآليات العبور، لتتحول إلى معركة سياسية وقانونية حول الحق في الأرض والوجود، ورفض تحويل المعاناة الإنسانية إلى أداة لإعادة رسم الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية. وهي معركة يدرك الفلسطينيون، كما تدرك مصر، خطورتها الاستراتيجية، ويتعاملون معها باعتبارها خطا أحمر يمس الأمن القومي والاستقرار الإقليمي بصورة مباشرة.